当社のオーナー様にはご連絡済みですが、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が2024年4月に公布、2024年7月2日から一部施行(2025年4月2日に完全施行)となるにあたり、賃貸アパート・マンションの客付けに影響が出る可能性があります。プロパンガス採用の賃貸アパート・マンションのオーナー様でまだプロパン会社様との契約書を再確認されていない方は本ページを参考に確認いただくことをおすすめします。

施行の内容

今回の省令施行により、プロパンガス会社は以下の制限・義務が課されることとなります。

①過大な営業行為の制限(2024年7月2日施行)

- 正常な商習慣を超えた利益供与の禁止(オーナー様への営業の際にアパートの設備を無償貸与したりするなど)

- 事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止

②LPガス料金等の情報提供(2024年7月2日施行)

- 直接またはオーナー様、不動産業者などを通じて料金の事前提示の努力義務

- 入居希望者から直接の料金開示の問い合わせがあった場合は応じなければならない

③三部料金制の徹底(2025年4月2日施行)

- プロパンガス料金を基本料金、従量料金、設備料金の三つに分けて表示

- エアコンやWi-Fiなどプロパンガスと関係のない設備費用をガス料金として請求禁止

- 賃貸の場合はガスコンロ等プロパンガス消費のための設備についてもガス料金として請求禁止

上記1は新規契約・既存契約ともに適用。上記2及び3は新規契約のみ適用(既存契約は早期移行努力義務)

施行の背景

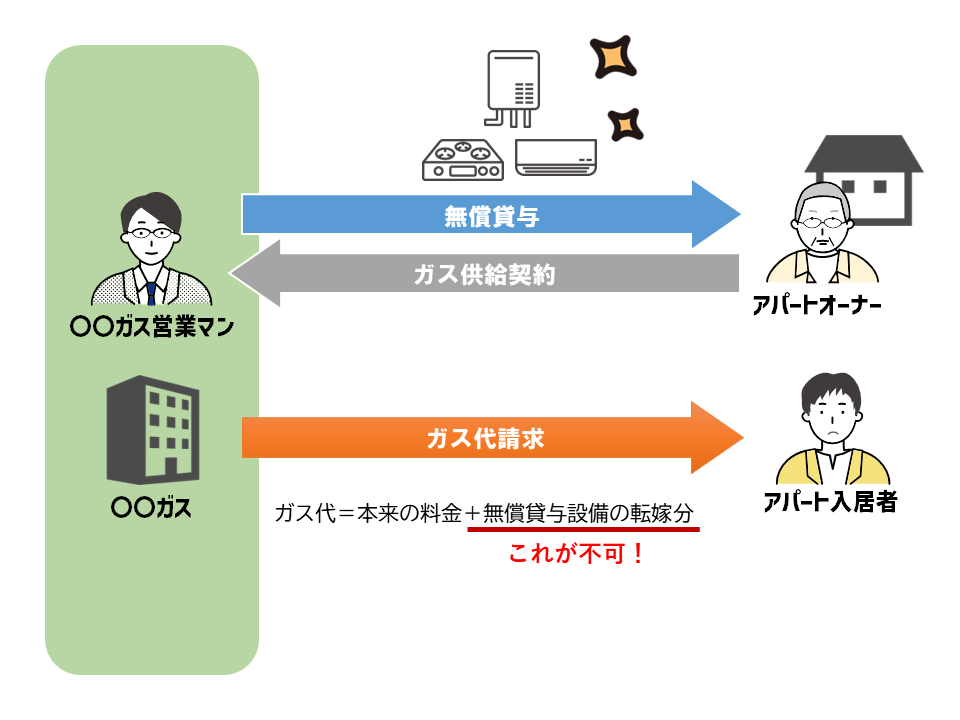

プロパンガス会社は、オーナー様に対して過剰な利益供与(例:アパート全戸分のエアコンや給湯器の無償貸与)を行い、それを契機に供給契約を締結することで、そのアパートのガス供給を独占してきました。この無償貸与にかかる費用をガス代金に上乗せし、入居者に請求するという営業・販売手法は、以前から問題視されてきました。

これに対し監督官庁である経済産業省は、当初業界の自主的な改善努力による解決を目指していましたが、十分に浸透しなかったため、今回の法改正に踏み切り、消費者保護を強化する措置を講じることとなりました。

想定される懸念事項

短期的な懸念事項 物件競争力の低下

これまで、プロパンガスの料金が高額であっても事前に確認する手段がなく、入居希望者は家賃だけを比較して物件を選ぶことが一般的でした。しかし、今後は入居予定者が契約前にプロパンガスの料金を確認できるようになるため、毎月のランニングコストとして家賃とガス料金を含めて物件を選ぶ方が増えることが予想されます。

その結果、既存のプロパンガス料金が極端に高い場合、物件の競争力が低下し、入居者募集に影響を及ぼす可能性があります。

中期的な懸念事項 既存無償貸与設備の買い取り等による家賃改定の必要性

2025年4月2日以降、新たに契約する入居者に対して、プロパンガス業者はこれまで請求していたエアコン、給湯器、インターフォン、Wi-Fiなどの設備費用を請求することができなくなります。(既存の入居者に対しては、ガス料金とは別に明示すれば請求が可能です)

プロパンガス会社との契約内容にもよりますが、通常この変更によって投資した設備費用の回収が困難になることから、オーナー様に対し以下の提案が行われる可能性があります。

- 既存設備の買い取りを求められる

- 設備費用をオーナー様へ直接請求する内容への契約変更を提案される

もし設備の買い取りが必要になった場合、全戸分の設備費用が対象となるため、多額の出費が発生することが予想されます。また、今後の設備のメンテナンスや交換にかかる費用もオーナー様の負担となるため、これらの費用を家賃に転嫁しなければ、賃貸経営そのものが成立しない可能性もあります。

対応策

まずプロパンガス業者へ現在の料金の確認をしましょう

まず現在供給しているプロパンガス料金を確認しましょう。そして都市ガスと比較してどうか、プロパンガスの平均単価と比べてどうかを確認しましょう。

ちなみに、エスホームでは平均の単価の基準としてに日本エネルギー経済研究所・石油情報センターの料金を基準にさせていただいております。上記リンクからLPガス地域別検索で物件の市区町村名を入れていただくと、最安・最高値と平均値が一瞬でわかりますので、よろしかったら使ってみてください。

都市ガス料金と比べてあまりに高いと契約の候補から外れてしまう可能性もあります。管理会社や入居募集を依頼されている会社と適正家賃を相談してみてください。

プロパンガスの契約内容の確認を行いましょう

まずはお手元のプロパンガス業者との供給契約書をご確認いただき、無償貸与設備の内容が記載されているか確認しましょう。もし記載がある場合は、具体的にどのような設備が含まれており、それらの評価額がどの程度なのかを把握するとともに、契約解除に関する条項や買取価格に関する記載も確認してください。

今回法改正により従来の料金体系の維持が困難になるため、契約条項がどれにも該当しない場合として、当初は当事者間の協議で解決を図ることになるでしょう。ただし、協議がまとまらない場合には、最悪のケースとしてプロパンガス会社から契約解除を申し入れられ、配管を含む全設備の買取を要求される可能性も考えられます。

そのため、契約書がプロパンガス会社側から一方的に解約を申し入れ可能な内容となっているか、また、解約申し入れがあった場合に買い取りが必要となる設備の範囲とその買取価格(多くの場合、買取時価の計算式や評価方法が記載されています)について、事前に確認しておくことが重要です。

交渉に臨む前に契約書の内容を十分に把握しておくことで、最悪の事態を回避し、有利な交渉を進められる可能性が高まります。

プロパンガス会社と話し合いの機会を持ちましょう

ここからは交渉のステージになりますが、例えば買取価格がわずかであれば買い取る選択肢や、交渉を通じて譲渡を受ける方法も考えられます。また、設備の残存価値がある場合には、施行日以降の入居者募集時に家賃を高めに設定し、その家賃収入の一部をプロパンガス会社にオーナー様から設備費用として支払う形で交渉するなど、さまざまな対応策が考えられます。

いずれの場合も、できるだけ早い段階でプロパンガス会社と話し合いの場を設け、お互いにとって最善となる解決方法を模索し、合意形成を進めることが重要です。

不動産会社と募集家賃を相談しましょう

前述のプロパンガス会社との話し合いを進めると同時に、現在依頼中の不動産会社と連携し、新しいガス料金体系に基づいた家賃設定を行いましょう。

今後は、設備のメンテナンス費用や故障時の交換費用も考慮する必要があります。それらを十分に踏まえた上で毎月の募集家賃を設定しますが、家賃を過度に高く設定してしまうと、物件の第一印象で「高い」と思われ、候補から外れてしまうリスクがあります。

すべての費用を家賃に転嫁することで募集が難しい場合には、礼金や更新料などの条件に一部を組み込むなど、不動産会社と話し合いながら、バランスの取れた最適な募集条件を設定することが重要です。

最後に

今回は省令施行に伴うプロパンガス料金の再確認についてお話しました。賃貸アパート・マンションの募集を行う立場から申し上げますと、浦安市内では単身世帯で月額3,000円~5,000円、ファミリー世帯で7,000円異なるだけで、入居者にとってはワングレード上の物件が選択肢に入ることがあります。

現在、入居者様は賃貸物件情報サイトなどを通じて多くの情報を収集しており、料金差を埋めるのは簡単ではありません。そのため、まずは現在のプロパンガス契約内容を把握し、ガス料金が市場相場に比べて高いのかどうかを確認することが重要です。もし高い場合は、適正な家賃設定について、現在依頼されている不動産会社様と協議されることをお勧めします。

入居者様向け記事もありますので、もしよろしければお読みください。

また参考情報ですが、より詳しい各都市部の都市ガス・プロパンガスの料金を把握されたい場合は下記政府の統計ポータルサイトe-Statにて月別に確認できます。この価格は現在無償貸与分が転嫁されているものを含んでいますが、参考値として平均より高いのか安いのかの基準にはなると思います。

e-Stat(政府統計ポータルサイト)物価統計調査ページ(検索窓にプロパン_市区町村名と入れて検索してみて下さい)