はじめに

筆者は賃貸業界に20年以上携わっており、契約から退去まで、さまざまなトラブルの現場を見てきました。そのなかで特に多いのが、「原状回復」に関するトラブルです。

「普通に暮らしていただけなのに壁紙の張替え費用を請求された」

「敷金がほとんど返ってこなかった」

こうした声は後を絶ちません。ですが実はこれらの多くは退去時の問題ではなく、「契約時」の問題なのです。

この記事では、国土交通省のガイドラインに沿った原状回復の正しい理解と、トラブルを未然に防ぐための方法をお伝えします。

原状回復とは

原状回復とは特別な傷などを直すこと

「原状回復」と聞くと、「借りたときの状態に戻す」ことだと思われがちですが、これは誤解です。

国土交通省のガイドラインでは、以下のように定義されています。

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

また、民法でも次のように規定されています。

(民法621条)

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

ちょっと難しいので簡単にお伝えすると、

「借りているという意識を持ってきれいにお部屋を使っていれば起こり得なかった、お部屋の傷や汚れを直すこと」

ということです。例えば、

- タバコのヤニ・臭い

- ペットによる傷・臭い

- 掃除不足によるカビ・水垢

- 壁に開けたネジ穴、釘の穴

などは注意していれば起こり得なかったと考えられ、これらは借主の責任で元に戻してくださいね=原状回復ということです。

民法621条は2020年の民法改正時に、原状回復をめぐるトラブルが多いことから、明文化されました。

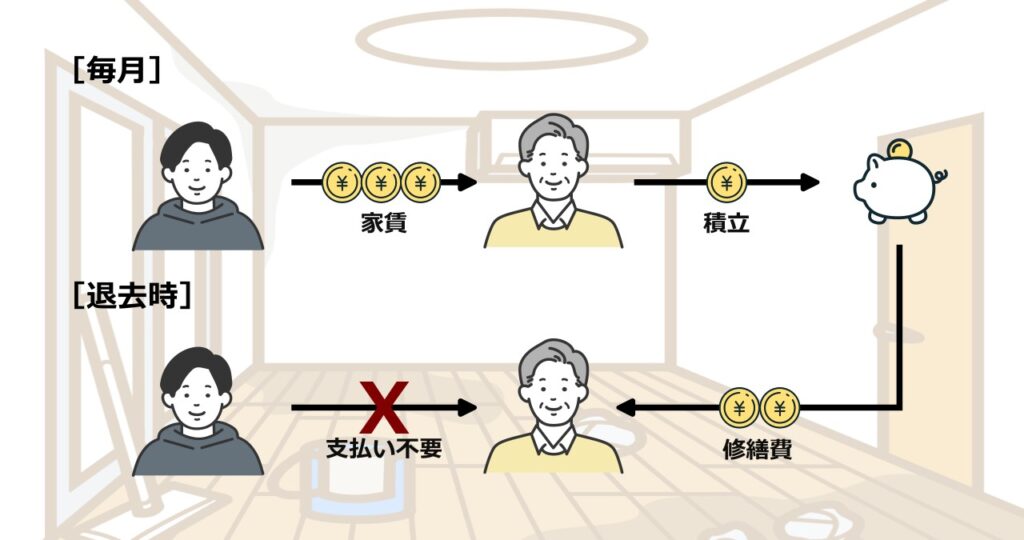

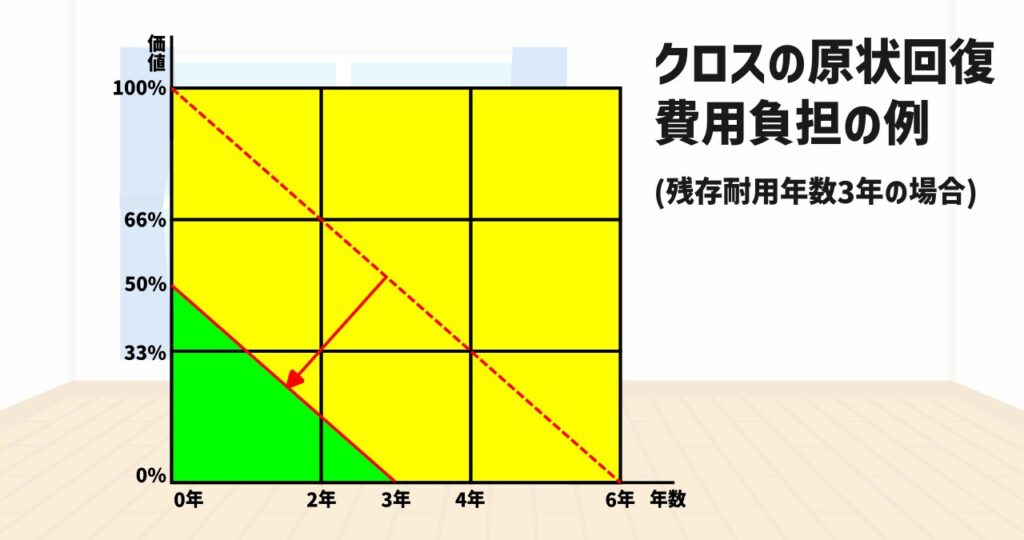

経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる

一方で、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるとされています。

例えば、

- 家具の設置による床のへこみ

- 電球による熱焼け

- 経年による壁紙の変色

などは誰が住んでいたとしても起こる現象で、これらは貸主が賃貸業をする上で当然想定される修繕費用であり、家賃として回収してくださいねということです。

つまり借りているという意識を持ってきれいにお部屋を使い、わざと傷などを付けていなければ、原状回復は発生せず、費用も発生しないというのが大原則になります。

原状回復の単位

修繕する対象によって異なり、主に「㎡単位」「枚(面)単位」「本単位」「部屋単位」などが用いられます。

| 修繕箇所 | 用いられる単位 |

|---|---|

| お部屋の壁紙 | ㎡、(一面) |

| フローリング(部分補修) | ㎡ |

| フローリング(全面に傷) | 一面 |

| 畳や襖 | 一枚 |

| エアコン(設備などを壊した場合) | 一基(もしくは修理費用一式) |

| タバコ臭い・汚れ | 居室全体 |

お部屋のクロスを破ってしまった場合は、㎡単位が望ましいとされていますが、破れた部分だけを張り替えると色がちぐはぐになってしまうので、壁一面を張り替えるまでは認められるとされています。

原状回復費用の基本的な考え方

例えばクロス(壁紙)を不注意で破ってしまったとします。退去時に原状回復することになりますが、破ってしまったクロスについては前でお話した通り、すでに自然損耗分の費用は家賃として支払われています。そのため、通常損耗分を除いた残りの分を原状回復費として支払うことになります。

原状回復費用 = 元のクロスの価値 ー 家賃として既に払った通常損耗分(経年変化も含む)

では通常損耗分として支払った費用をどのように算出するかですが、減価償却(定額法)の考え方を用いるのが一般的です。

減価償却とは、エアコンや給湯器、クロス、カーペットなどには耐用年数(簡単に言うと使える年数)がそれぞれ決まっていて、年数の経過と共に段々と価値が落ちていって、最後には1円になるという考え方です。

クロスは耐用年数は6年と国土交通省のガイドラインに記載が有りますので、仮に入居時にクロスを張り替えていた場合の原状回復費用は以下の図のようになります。

- ケース①2年で退去した場合 → 元のクロスの価格の66%

- ケース②3年で退去した場合 → 元のクロスの価格の50%

- ケース③6年以上で退去した場合 → 1円(0%にはならない)

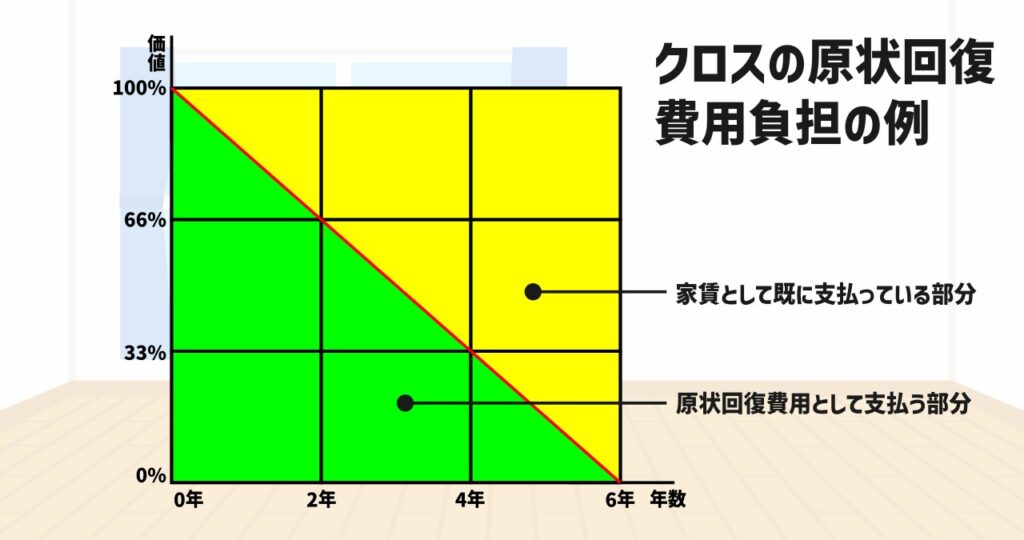

もし入居時に新品でなかった場合は、入居時の価値と残存耐用年数を計算してグラフを以下のようにシフトさせ、計算します。

- ケース①1年で退去した場合 → 元のクロスの価格の33%

- ケース②2年で退去した場合 → 元のクロスの価格の16%

- ケース③3年以上で退去した場合 → 1円(0%にはならない)

設備の耐用年数

主な設備の耐用年数

| 設備名 | 耐用年数 |

|---|---|

| クロス・カーペット・クッションフロア・畳(床) | 6年 |

| 流し台 | 5年 |

| エアコン・ガスレンジ・インターホン | 6年 |

| 金属製以外の家具(戸棚など) | 8年 |

| 便器・洗面台など | 15年 |

イレギュラー扱いのもの

| 設備名 | 補修内容 |

|---|---|

| 畳(表)・襖紙・障子紙などの消耗品 | 耐用年数は考慮されません。(全額借主負担) |

| 襖、障子等の建具部分、柱 | 耐用年数は考慮されません。(全額借主負担) |

| フローリング(部分補修) | 耐用年数は考慮されません。(全額借主負担) |

| フローリング(全面張り替え) | 建物の耐用年数と同等 |

| 鍵の紛失 | 耐用年数は考慮されません。(交換は全額借主負担) |

| ルームクリーニング(通常の清掃を実施していない) | 耐用年数はありません。(費用は全額借主負担) |

原状回復費用の注意点

耐用年数経過後は残存価値が1円=1円を払えば何をしてもいいというわけではない

借主には善良な管理者として注意を払って使用する義務(簡単に言うときれいに住む義務)があり、故意にお部屋を傷つけたりしてはいけません。もしお部屋のクロスに落書きした場合やキッチンを壊してしまった場合には、元の状態に戻す義務が発生します。例えばクロスの落書きなら落書きを落とす作業費、キッチンを壊してしまったら修理費が必要となる可能性があります。

原状回復費用の算出基準は管理会社様によって違う可能性がある

本ページでは国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に、一般的な原状回復費用の算出方法として、減価償却(定額法)の考え方を説明しておりますが、管理会社様によっては別の算定基準を設けている場合が有ります。

原状回復(大原則)の追加ルール「特約」

契約自由の原則

貸主にはそのお部屋を家賃がいくらで、どのような条件で貸し出すかを自由に決めることができます。例えば貸主は近隣相場と関係なくお家賃を月100万円にしたいということもできます。

一方借主はその条件でお部屋を借りる・借りないを選択する自由が有ります。お部屋の資料や営業担当者の説明を聞き、その条件で契約をするかしないかを自由に判断することができます。

これを契約自由の原則といい、法律で絶対に守らなければならないと決められている場合を除き、優先されます。

追加ルールの「特約」

「特約」とは、通常の契約内容とは別に、貸主と借主が個別に合意して取り決める「追加ルール」のことです。

原状回復はご紹介したとおり「特別な傷などを直すこと」ですが、これに加えて貸主は契約自由の原則のもと、自由に(法外な値段や条件等でない限り)ルールを加えることができます。

例えば、

- 「退去時のクロス(40㎡)は全面張替え○万円(借主負担)」

- 「退去時にはハウスクリーニング代として○万円(税別)を負担」

- 「敷金は全額償却」

などが挙げられ、特約(特別な約束)としてお部屋の契約時に説明がなされます。入居を希望する人はその内容を見て、お部屋を借りる・借りないを判断することになります。

ただし特約は書いただけでは認められません。少なくとも以下の3つの要素が必要と考えられています。

① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的・合理的理由が存在すること

(ルームクリーニング等の費用が家賃に含まれていないなどの理由がある)

② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

(通常は負担をする必要はないが特約で負担するという内容について説明を受け納得している)

③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

(契約書等へのサインなど)

契約時に原状回復の範囲が決まる

つまり原状回復の範囲は

大原則の「特別な傷などを直すこと」 + 追加ルールの「特別な約束」を合わせた範囲

で、契約時に決まります。そして退去するまで基本的には変わることはありません。

原状回復のトラブルを避けるために

せっかく気持ち良い生活をしていたとしても、退去時にトラブルになってしまったら残念な思いをしてしまいます。そのため退去時の原状回復トラブルを避けるために、以下の点に注意しましょう。

契約時の確認事項

重要事項説明書及び契約書の内容を十分にチェック

お部屋の契約にはまず民法が適用されるので、大原則である「特別な傷を直すこと」はすべての契約に適用されます。その上で、特約(特約欄ではなく契約書の条文内に書かれている場合もある)をチェックして、みなさんに不利な内容が入っていないか確認するようにしましょう。

また不明点は必ず質問し、場合によっては条件交渉(家賃交渉と同じ)を行いましょう。

金額が明記されているかをチェック

特約で定められているルームクリーニング費用などは、金額が明記されているかも確認しましょう。「退去時にルームクリーニング費用を負担する」ではいくらかからるのか分からず、退去時のトラブルの元となります。

本来であればトラブルを避けるため、予め記載されているのが望ましいのですが、もし記載がない場合は訪ねると共に、契約書への明記(目安としての金額でも)ができるかも確認しましょう。

施工単価の確認

原状回復トラブルのもう1つの問題として、「施工費用が高い」というトラブルがあります。壁紙やフローリングの補修する機会なんて普通ないでしょうから、実際に職人さんに依頼するとこんなに高いの?と思われる方も多いと思います。

そういった行き違いを防止するため、原状回復工事の施工単価表がある場合には見せてもらい、契約書に目安金額表として盛り込んでもらえるか相談してみましょう。

お部屋の契約の後は

入居時の状況を記録に残そう

入居時には貸主や管理会社と一緒に立ち会ってお部屋の傷の有り・無しを確認するのが望ましいですが、もし立ち会いがない場合は原状の写真を取り、退去時まで保管しましょう。

特におかしいと思うところ(傷、シミ、剥がれなど)については様々な角度から写真を撮って、もとからあったと証明できるようにしましょう。

スマホで撮影すると通常は画像と一緒に撮影日時などもデータとして残るのでおすすめです。ただし、加工できるアプリではなく、標準のカメラアプリで撮影してくださいね。

原状回復Q&A

最後に

今回は原状回復についてお伝えしました。

原状回復は賃貸トラブルの中でもナンバーワンと言っても良い程トラブルが起きやすい問題で、以前は原状回復の範囲も法律上ふわっとしか書いていなかったので様々な解釈がなされて問題となっていましたが、2020年の民法改正によって明確に範囲が定まりました。

ですが新民法施行から日が浅く、貸主様、管理会社様への浸透も浅い事からトラブルが引き続き発生しているのが原状です。

またインターネット上では旧民法の記事、拡大解釈や誤解を招くような記事、アクセス数を稼ぐだけの耳障りの良い記事が散見されます。

本記事ではなるべく着色をせず、法律に則った内容をお届けしたつもりですが、もしご不明点等がある場合にはまずは国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、法務省の「賃貸借契約に関するルールの見直し」、国民生活センターなど、問題の解決には全国の消費生活センターの窓口など、公の情報に触れていただければと思います。

※原状回復だけでなく、浦安の情報や賃貸をオトクに借りる方法などについてもっと詳しく知りたい方は、浦安賃貸完全ガイドで他の情報も併せてご覧ください。

<参考リンク>